Par quels procédés de fabrication l’Édition a su se renouveler et offrir une expérience de lecture évoluée ?

Directeur de mémoire / Formateur : Jérôme SPICK

Julien SARRAZIN

Promotion 2015- 2016

CAMPUS DE LA FONDERIE DE L’IMAGE

Avant-propos :

Ce mémoire réalisé durant mes études de concepteur designer en design graphique éco-responsable, de 2015 à 2016 est avant-tout un travail de réflexion autour de l’édition papier et sa confrontation aux nouveaux médias. L’ensemble des œuvres présentées dans ce mémoire sont avant tout la propriété de leurs auteurs respectifs et sont cités montrés ici dans un but instructif.Bonne lecture !

Introduction

Pourquoi l’Édition persiste encore aujourd’hui alors que la tendance veut que le livre électronique et le dématérialisé offrent plus d’avantages pratiques évidents ? Le livre électronique a certes la particularité de ne pas prendre de place, de pouvoir contenir plusieurs milliers d’ouvrages dans notre poche, de pouvoir marquer les pages facilement et sans détériorer le livre, il se copie, s’échange, permet de surligner et recopier rapidement sans marquer à vie, adapter taille de corps et famille de caractère typographique à notre convenance.

Cependant, ne serait-ce pas aseptiser l’œuvre originale, la trahir ? En effet, le livre papier possède ses avantages qui lui sont propres et indéniables, d’autant plus aujourd’hui.

Vouant un intérêt marqué pour les beaux livres, les livres objets ou support d’Édition amenant le concept graphique au-delà de la simple utilisation d’un visuel imprimé, mon étude se porte donc sur les procédés de fabrication employés et leur combinaison, afin de véhiculer une expérience utilisateur enrichie en comparaison avec l’image stéréotypée du livre, ancrée dans le conscient collectif.

Questionnement

Par quels procédés de fabrication l’Édition a su se renouveler et offrir une expérience de lecture évoluée ?

La question de l’expérience de lecture est posée à chaque réalisation d’un ouvrage d’édition, et ce, à différents niveaux. En effet, il faut au préalable définir : quel est le public, que recherche le lecteur, comment amener le contenu au lecteur. Ces questions amènent donc à la problématique de l’expérience de lecture, celle-ci permet de guider la conception de l’ouvrage en prenant en compte l’aspect pratique de l’ouvrage (faciliter la prise en main à l’aide de blancs tournants et un corps de typographie assez élevé, de même que l’interlignage ou utiliser un format facilement transportable et utiliser des valeurs de corps et d’interlignages restreints) ; l’aspect financier (réduction des coûts liés à la fabrication) ; ou utiliser de plus grandes libertés concernant ces points afin d’amener l’utilisateur à une expérience particulière, le dérouter, le surprendre, bouleverser ses habitudes de lecture (temps, sens de lecture des pages, interactions entre les pages, interactions ludiques avec les pages, désacralisation de l’ouvrage par altération, utilisation de volumes).

D’une manière générale, on n’aborde pas la problématique de la lecture de la même façon pour un lecteur de romans, de nouvelles, pour un écolier ou encore pour un jeune enfant.

Question annexes

- – Le format de l’édition, une expérience en relation avec un concept ou une contrainte pratique ?

- – Réduction du nombre d’encres, utilisation de tons directs, parti pris créatif amenant un niveau de lecture supplémentaire dans le rapport fond/forme ou simple critère esthétique ?

- – Le choix d’un papier en particulier est-il systématiquement lié à des contraintes esthétiques et techniques ou sa connotation prévaut- t-elle dans le rapport fond/forme ?

- – La lecture, un concept figé impliquant un comportement passif du lecteur ou un concept en perpétuelle évolution amenant des comportements actifs ?

PARTIE 1 : UNE ÉVOLUTION PRATIQUE

a) La naissance d’un langage graphique

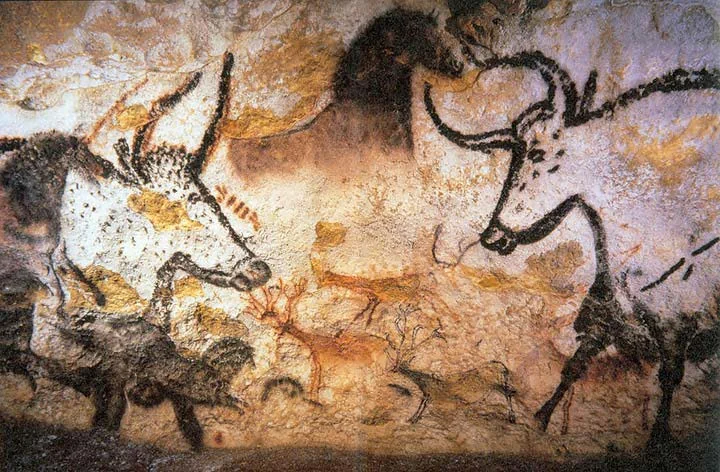

Le livre, n’est pas le premier support à avoir permis de transmettre un message codifié par une syntaxe, un vocabulaire, en effet, si l’on remonte à des temps très anciens, nos ancêtres ont utilisé les murs des grottes pour laisser une trace de leur passage, comptabiliser le bétail, offrir un récit imagé de leurs chasses. On y voit ici un point de vue intéressant puisque certainement inconscient sur l’interaction de la matière avec le lecteur, toutefois, les grottes étant des lieux d’habitats, on ne peut s’empêcher de croire que la présence de ces inscriptions (qui sont devenues pictographiées par simplification), au jour le jour, ont familiarisé l’Homme avec la lecture.

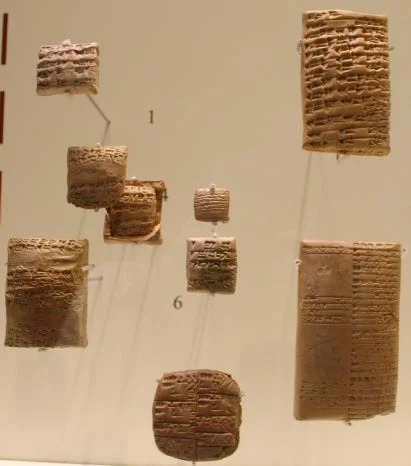

Ces formes pictographiées, par simplifications, ont ensuite érigé l’écriture cunéiforme, avec un sens de lecture de droite à gauche (le boustrophédon), qui permettait chez les Sumériens, d’archiver la comptabilité, les fiches de paies, la gestion du bétail ou encore la correspondance, simplement en gravant de l’argile fraîche à l’aide d’un calame fait de roseau, taillé en forme de coin (d’où le nom d’écriture cunéiforme). Ici on commence à percevoir la notion de relief, de jeu de lumières permettant la lecture par le relief (qui n’est pas sans rappeler des méthodes plus modernes que nous étayerons plus tard).

b) Les contraintes de matériaux

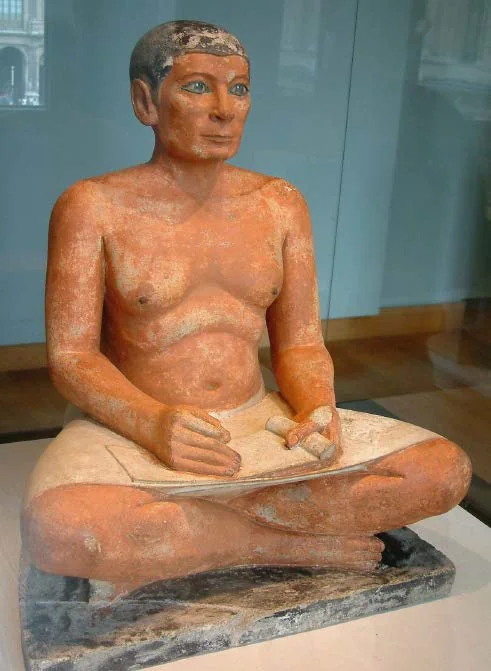

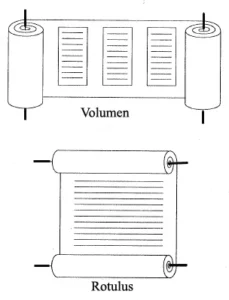

L’argile avait cependant une contrainte, bien que pouvant être modelée sous forme d’enveloppe à casser pour dissimuler le message inscrit sur une autre tablette), celle-ci était lourde et peu facile à stocker et transporter. On vit donc apparaître les volumina, rouleaux de papyrus qui se sont développés à l’Antiquité en Égypte, Grèce et à Rome. Cette évolution fut rendue possible grâce au développement de la soie en Chine, des techniques de tissage des feuilles de palmier séchées en Inde, qui ont transité par les différents commerces.

De ce fait, les scribes égyptiens ont adapté le calame à une utilisation permettant le dépôt d’encre sur le support. C’est à ce moment là également que l’on voit apparaitre l’usage de la plume d’oiseau comme outil d’écriture.

La croyance populaire veut que les scribes écrivissent en hiéroglyphes, ce qui n’est pas tout à fait faux, en réalité, ils étaient réservés à des ouvrages plus nobles, notamment dans les rites funéraires ou les retranscriptions politiques. Le hiératique, plus adapté à une écriture manuscrite, s’impose donc comme le langage le plus évident pour retranscrire rapidement et efficacement un discours dicté ou des notes, il est une simplification de hiéroglyphe.

c) Adaptation pratique de la forme au contenu

L’utilisation politique de l’écriture (récit du règne des pharaons notamment), bénéficie de l’avancée concernant la production de feuilles de papyrus (atteignant en moyenne 10 mètres, la chronique du règne de Ramsès III atteint quant à elle 40 mètres), c’est pourquoi les ouvrages sont le plus souvent stockés enroulés et le titre était indiqué via une étiquette fermant le cylindre.

Plus tard, le parchemin, que l’on doit à Eumène II, roi de Pergame, remplace le papyrus (vers le IIIè) siècle a.v. J.-C. Il est produit à l’aide de peaux animales (mouton, veau, âne, antilope, etc). Son avantage réside dans sa robustesse, sa meilleure tenue dans le temps et permettait d’être réécrit par ponçage à la pierre ponce (palimpseste). Ce support étant cher et long à préparer, les moines copistes n’hésitaient pas à user de la technique du palimpseste sur des principes économiques et chronologiques).

d) Peu à peu, différents principes de lecture naissent

Bien que les tablettes d’argiles n’étaient plus utilisées, les romains faisaient usage de tablettes de cire, plus légères, accompagnées d’un stylet à deux extrémités (l’une en pointe, l’autre en sphère) qui étaient surtout destinées à l’apprentissage de l’écriture aux enfants.

Le volumen et les tablettes de cire posent également les prémices de la reliure, via l’usage d’axes en bois permettant de les disposer en codex (mouvement de rotation des pages). Cette disposition en codex permet la lecture dans le sens de la rédaction de l’ouvrage ; le volumen, quant à lui, empêche la pose d’un repère à un endroit précis. Aujourd’hui, seule la Torah, livre juïf sacré, utilise par tradition le volumen.

Peu à peu, le codex remplace le volumen (à partir du Moyen-Âge), l’ouvrage est réparti en feuilles, reliées au dos, ce qui permet un accès direct à un passage désiré, tout en étant plus facile à poser sur une table (autorisant la prise de note pendant la lecture).

C’est à ce moment que la ponctuation et la séparation des mots naissent, permettant une lecture silencieuse, puis, un peu plus tard, apparaissent table des matières et index. Ces innovations règnent encore, 1500 ans plus tard.

Vint ensuite l’invention du papier, pâte issue des fibres de bois, aplanies et séchées, coûtant moins cher et demandant moins de temps à produire, cette révolution majeure s’est imposée pour les siècles suivants.

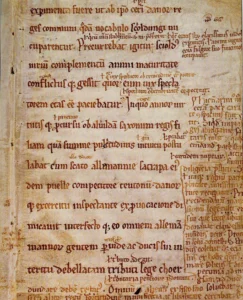

e) L’esthétique, un critère de plus en plus important

La lecture étant une activité importante dans la vie des religieux, le besoin de faire des copies était important, bien que la durée était très longue. Les bibliothèques ne cherchaient pas à conserver la culture ancienne, mais plutôt à garder les textes jugés nécessaires à la compréhension des récits religieux. Cette notion du sacré a valorisé l’utilisation d’illustrations, d’enluminures et autres décorations sur les ouvrages conservés avec soin et attention. La contrainte économique et chronologique n’était pas des facteurs déterminants, mais la foi en Dieu motivait la création, chaque fois, du plus bel ouvrage.

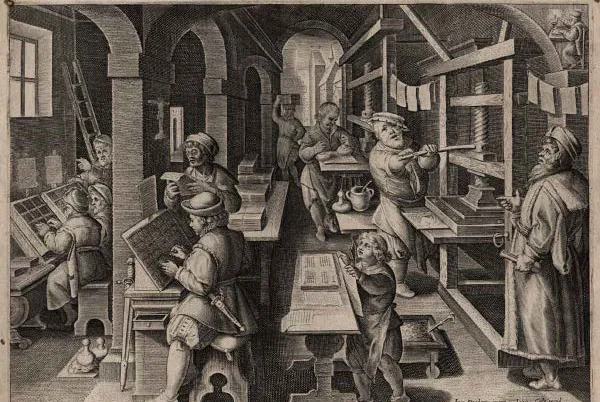

f) Les bases de l’imprimerie moderne

On attribue ensuite l’époque moderne et l’invention de l’imprimerie (à tort) à Gutenberg qui la «réinventa»[1], se servant de caractères mobiles en bois, gravés en relief, permettant la dépose d’une encre grasse sur une feuille de papier, après compostage de la page de l’ouvrage dans une casse. Cette avancée majeure réduit le coût et le temps de production d’un livre. Rapidement l’assemblage des feuilles se fait en cahiers avec des plis (in-folio, in-octavo, in-quarto, etc) et une reliure cousue.

Aujourd’hui, cette pratique de pli et de couture persiste.

PARTIE 2 : APPRÉHENDER L’ESTHÉTIQUE

Le livre imprimé ayant évolué au fil des siècle de manière à «esquisser» les caractéristiques permettant de l’identifier comme tel. On sait qu’un livre est fait d’un ensemble de pages, il est a représentation volumique d’un contenu écrit ou imprimé sur une feuille de papier. Selon Michel Mélot, le livre né d’une simple feuille de papier pliée en deux. Toujours selon Michel Mélot, le livre ainsi créé se projette en trois dimensions, le pli ferme l’ouvrage et se comporte comme une boite à son propre contenu.

Si l’on décortique le livre comme un coffre, comme l’assimile Michel Mélot, il en convient qu’il soit orné, décoré. Outre le principe de décoration, un livre est donc initialement prévu pour «enregistrer», écrire du contenu ayant pour vocation d’être partagé, lu, diffusé. C’est là tout l’enjeu d’un designer graphique, ce dernier devant à sa manière exprimer le contenu de l’ouvrage via son aspect extérieur sans trop en révéler afin de garder le mystère qui amène le lecteur à ouvrir le livre.

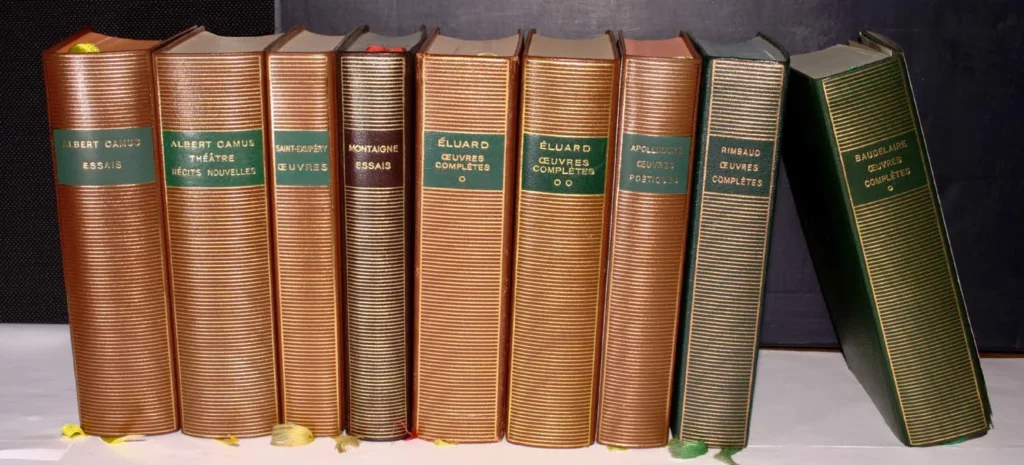

À l’époque où le livre se partage pour diffuser un contenu et n’en est qu’un véhicule, un support au sens le plus stricte du terme, le souci du détail et de l’excellence se révélait dans le soin porté à la fabrication et les ornements, en place pour valoriser, «faire joli». On retrouve ce principe aux Éditions Gallimard dans la collection de La Pléiade.

a) La collection La Pléiade, Éditions Gallimard

| Contexte | Créée par Jacques Schiffrin, en 1931 alors qu’il était jeune éditeur indépendant aux éditions La Pléiade/J. Schiffrin &Cie, la collection La Pléiade (dont le nom évoque à la fois la constellation, le groupe de poètes du XVIe siècle et un groupe de classiques russes), est une collection innovante inspirée du désir du père du l’éditeur, de proposer au public des œuvres complètes d’auteurs classiques en format compact. Rapidement, la collection est intégrée aux éditions Gallimard (le 31 juillet 1933) et développe un appareil critique autour du texte de chaque ouvrage. La collection se concentre essentiellement autour des auteurs du XXe et du XIXe siècle. |

| Format | Les livres de la collection sont tous du format 110x175mm |

| Façonnage | Les cahiers sont reliés sous couverture pleine peau souple et dorés à l’or fin (23 carats). Le livre est doté d’un tranchefile deux tons (couleurs cuivre et doré) ainsi qu’un cordon marque-page couleur or. |

| Papier | Les livres utilisent du papier bible opacifié couleur chamois (36g), avec une garantie de plusieurs centaines d’années. Les cahiers sont cousus-collés. Le calibrage des pages recto-verso est particulièrement soigné afin de garantir un confort de lecture. |

| Typographie | Les livres sont composés en caractères Garamond de chez monotype, en corps 9. Le texte utilise des ligatures. |

| Mode illustratif | Le livre comprends une reproduction monochrome d’un portrait de l’auteur, sous un recadrage adoptant les proportions du carré. |

| Pertinence du signifiant/ signifié | L’emploi d’un papier bible (très qualitatif) vient amener une aura à l’ouvrage, autant en termes d’expérience de lecture (toucher agréable, valorisation de l’ouvrage), d’autant plus que celui-ci est relié par couture et collage laissant apparaitre un tranchefile bi-ton rappelant la teinte de l’ouvrage ainsi que la dorure (par l’emploi d’un fil d’aspect doré). Tout est maîtrisé et les détails sont soignés. La dorure à l’or fin appliquée sur la couverture valorise encore une fois l’ouvrage. |

| Stratégie graphique | Le fait d’employer des processus coûteux requérant un grand soin lors de la fabrication de l’ouvrage révèle particulièrement le choix de valoriser la collection et de l’ériger en tant que fleuron de l’édition classique. Le choix typographique est également révélateur puisque le Garamond est un caractère emblématique du classicisme à la française, alliant confort de lecture et élégance maîtrisée. L’emploi de cuir pour habiller la couverture est également un choix stratégique permettant de refléter la solidité de l’ouvrage, sa légitimité dans une bibliothèque ainsi qu’une expérience sensorielle du toucher puisqu’il fait figure de bel-objet que l’on admire, sous-pèse, manipule, examine sous tous les angles avec admiration. |

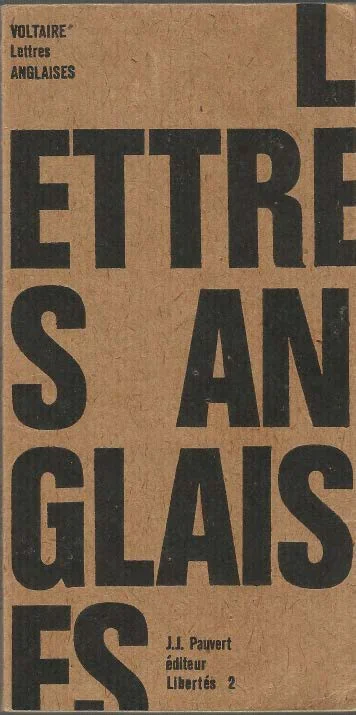

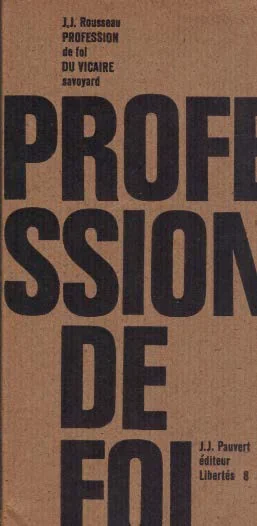

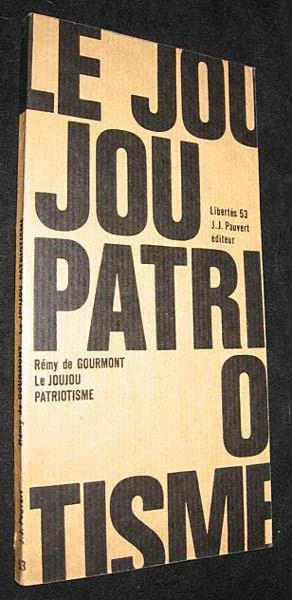

Après avoir perçu le souci de l’excellence, le soin du détail et la valorisation des grands classiques de la littérature, nous pouvons nous pencher sur une tout autre collection d’ouvrages présentant des récits censurés par la morale, polémiques, «interdits» : La Collection Libertés de Jean-Jacques Pauvert [2].

b) La collection Libertés, Éditions Jean-Jacques Pauvert

Jean-Jacques Rousseau, © Goudebaud

© www.abraxas-libris.fr

| Contexte | La collection «Libertés» de Jean-Jacques Pauvert publie des œuvres littéraires polémiques voire «interdites», à partir de 1964. Cette collection s’inspire des œuvres vendues “sous le manteau” puisque réprouvées par la morale, l’Eglise ou la vision de la bienséance des contemporains. Ces livres étaient vendus dans des étals prévus à l’origine pour des cartes postales. |

| Format | Le format des livres de la collection «Libertés» est étroit (90x180mm), à la française. |

| Façonnage | La tranche du livre est imprimée en noir. |

| Papier | Le papier kraft est employé pour la couverture, alors que l’intérieur est réalisé en papier bouffant ivoiré. La reliure est simple un dos carré-collé. |

| Typographie | La typographie employée sur la couverture est une linéale grotesque. Le caractère est un caractère d’affiche, étroit. Les mots sont tronqués (césure) sans l’usage du tiret. Les caractères pour le titre, sortent du format et sont en capitale. Cependant les mentions d’auteur, d’éditeur sont en casse normale. La typographie pour les pages intérieures est une réale (typographie à empattements), les graisses sont réparties selon un axe quasi-vertical. |

| Couleur | Les livres sont imprimés en monochrome noir, sur la couverture et l’intérieur. Seule la couleur du kraft, pour la couverture et le papier bouffant des pages intérieures, contrastent avec le noir. |

| Mode illustratif | Le mode illustratif employé est le dessin au trait avec formes remplies, toutes les illustrations sont monochromes. Les codes employés sont ceux de la caricature. |

| Pertinence du signifiant/ signifié | Par l’usage d’un petit format, étroit, la collection Libertés fait écho aux livres vendus sous le manteau. De plus, la teinte de la tranche en noir, donne le ton quant à ce que l’on va lire en le feuilletant, comme si le contenu était caché et peut faire référence à une «boite de Pandore» de laquelle jaillissent des mots ou plutôt des maux. La typographie tronquée sur la couverture, écrite en caractère d’affiche et sortant du format, fait référence à la «littérature coup-de-poing». L’emploi d’un papier kraft (donc recyclé) est un choix qui va à l’encontre de ce qu’on l’on voyait sur les livres de poche à l’époque. L’emploi d’un mode illustratif empruntant les codes de la caricature a une fonction satyrique et rappelle les différents supports des libres penseurs (journaux satiriques, affiches, tracts). L’usage du monochrome noir, apporte un contraste unique et fort. |

| Stratégie graphique | La Collection Libertés présentant des textes proscrits, pamphlets ou récits polémiques, s’adresse de manière franche et directe à son lectorat, ce qui n’est pas sans rappeler les propos de Jean-Jacques Pauvert à propos du graphiste à l’origine du visage de la collection, Pierre faucheux «Je voyais naturellement une présentation sortant de l’habituel. Ostensiblement bon marché. Des libelles sur papier très ordinaire, avec des caractères d’affiche pour la couverture, comme jetés sur le marché du livre. Je parlai du projet à Pierre Faucheux, qui s’emballa tout de suite, et comprit qu’il ne s’agissait pas de faire des prouesses techniques innovantes et recherchées, mais d’aller vers une provocante simplicité, » Les choix d’une évidente simplicité visuelle et le côté bon marché, alliés à la fantaisie de la tranche noire relèvent donc d’une stratégie affirmée de donner un aspect révolutionnaire et accessible à des livres vendus 3 francs l’exemplaire. |

PARTIE 3 : APPRÉHENDER LE CONTENU

a) Contextualisation du contenu

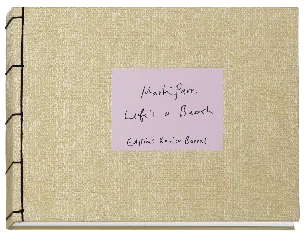

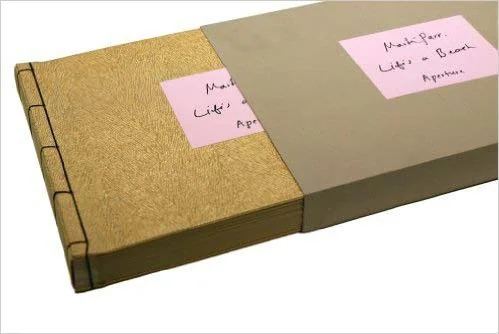

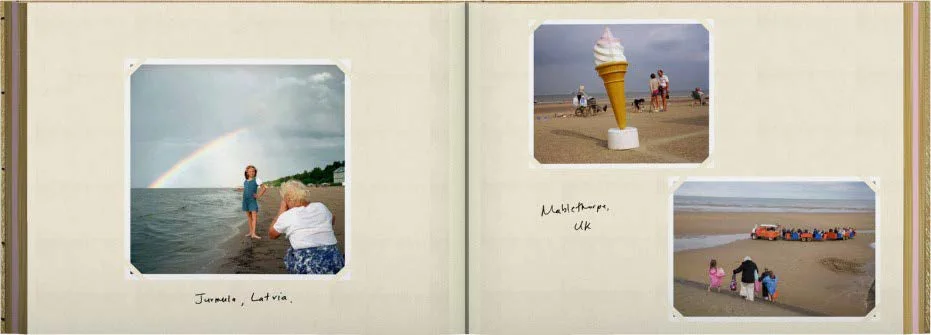

La présentation d’un livre papier est une valeur ajoutée au récit qu’il contient, par les exemples précédents, il peut être un écrin luxueux à des textes classiques, salués et reconnus, tout comme il peut être un support accessible et «humble» pour porter un message fort. Cependant les exemples étaient centrés sur la collection et par conséquent le principe graphique retenu se doit d’être déclinable. On se focalise sur la teneur du récit, son caractère et non pas sur le sujet même. Or il existe des ouvrages qui ont fait le parti pris d’évoquer le contenu, le sujet au sein même de la forme de l’ouvrage. Nous pouvons prendre l’exemple de Life’s a Beach de Martin Parr, photographe qui publie son travail artistique aux Éditions Xavier Barral.

| Contexte | Life’s a beach de Martin Parr, aux Éditions Xavier Barral, est un livre d’art recensant le travail de Martin Parr et son obsession et sa fascination pour les plages. Cet ouvrage est inspiré de sa première carrière, son premier projet «the last resort», consistant également à photographier les plages. L’ouvrage est tiré à 1000 exemplaires (500 en français, 500 en anglais). |

| Format | 320x240mm, non paginé, 96 photographies couleurs, le livre est néanmoins assez épais puisqu’une feuille de papier soie est placée entre chaque pages afin de protéger les photographies. |

| Façonnage | Cette édition présente une à trois photographies de l’auteur, par page, simplement coincées par les coins, dans des fentes sur chaque page. |

| Papier | Le papier employé est un papier lin soyeux ondulé, ivoiré, celui-ci tient les tirages photos imprimés sur papier photo brillant dont le dos a été filigrané «Photographie par Martin Parr» à la manière des filigranes des grandes marques de la photographie. Le livre est relié par une reliure japonaise en 5 points avec un cordon noir. Un papier rose pâle est apposé sur la couverture et présente le titre de l’ouvrage, de même un autre papier de ce type présente le travail de Martin Parr et sa signature, en étant encarté au début du livre. |

| Couleurs | L’ouvrage est imprimé en noir, tandis que les tirages photographiques sont en couleurs. |

| Typographie | L’ouvrage ne présente aucune typographie, uniquement l’écriture de Martin Parr, reproduite. |

| Mode illustratif | L’ouvrage ne comporte que des tirages photographiques 10×15, Polaroid et autres petits formats standardisés. |

| Pertinence du signifiant/ signifié | Par l’emploi de ces papiers, de la technique d’enfichage des photos dans les pages, les Éditions Xavier Barral montre le rapport personnel qu’a Martin Parr avec les plages. En effet, ses clichés s’apparentent à des clichés de vacances, innocents, emprunts d’une certaine candeur, l’emploi d’une écriture fait-main rappelle une fois de plus la dimension personnelle. Les formats des tirages photos s’inspirent des formats grand public que l’on allait chercher chez le photographe à l’époque où l’argentique était encore le seul moyen de prendre des photos. |

| Stratégie graphique | Ici les Éditions Xavier Barral démontrent une façon d’appréhender le contenu dès la vue de l’ouvrage fermé, l’aspect extérieur de l’album de famille offre un rapport affectif et émotionnel à l’ouvrage, il paraît unique. Le choix de la reliure japonaise démontre un aspect artisanal reflétant l’album de photos de vacances traditionnel. C’est effectivement un lien avec le travail de Martin Parr, ici le livre démontre une manière d’appréhender le contenu et d’offrir une mise en abyme de ce dernier dans sa forme extérieure. On évoque, on raconte une histoire dès la couverture, qui se poursuit sur l’ensemble du livre. |

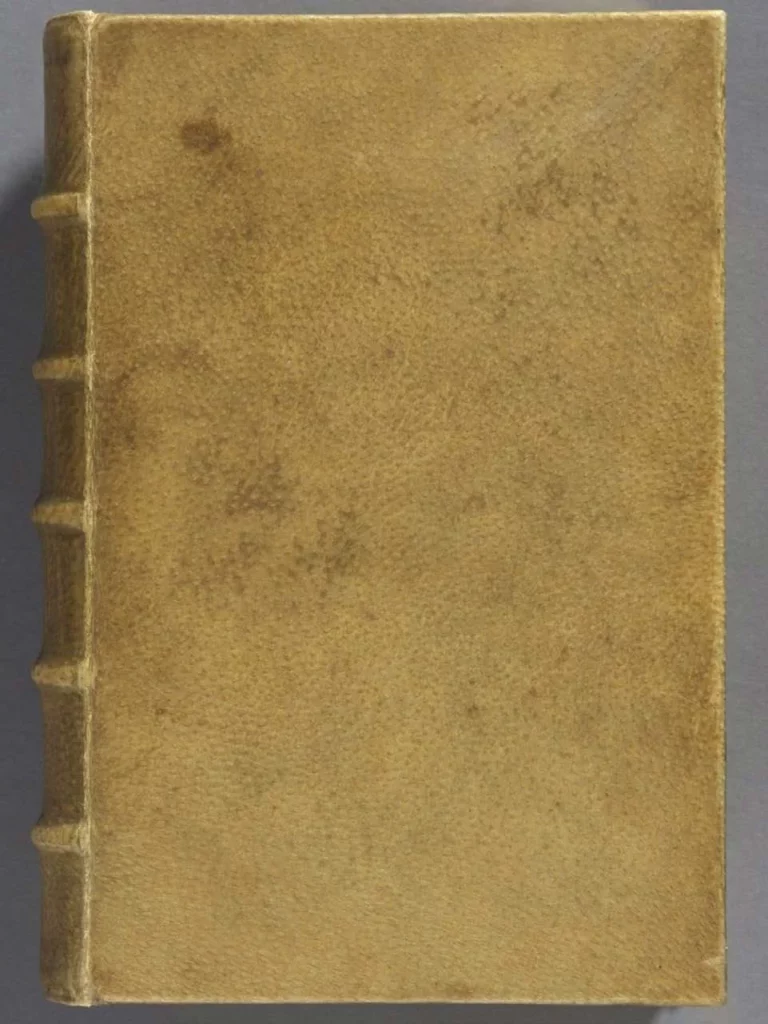

On peut retrouver un autre exemple, plus ancien, de recherche concernant la forme d’un livre, pouvant exprimer le fond, en effet, à Harvard se cache l’exemplaire unique des Destinées de l’Âme Humaine [3], d’Antoine Houssaye, offert à son ami médecin Ludovic Bouland, qui le confia à relier à Calmann Lévy.

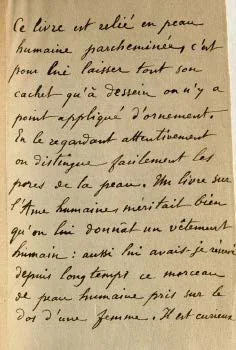

| Contexte | Les Destinées de l’Âme est un livre rédigé par le français Arsène Houssaye au XIXème siècle. Cet ouvrage présente les méditations de son auteur sur le destin de l’âme et la vie après la mort. Puis il a été offert à un médecin bibliophile, Ludovic Bouland, qui prit soin de le faire relier (par Calmann Lévy) et de l’annoter : «Ce livre est relié en peau humaine parcheminée, c’est pour lui laisser tout son cachet qu’à dessein on n’y a point appliqué d’ornement. En le regardant attentivement on distingue facilement les pores de la peau. Un livre sur l’Âme humaine méritait bien qu’on lui donnât un vêtement humain: aussi lui avais-je réservé depuis longtemps ce morceau de peau humaine pris sur le dos d’une femme. Il est curieux de voir les aspects différents que prend cette peau selon le mode de préparation auquel elle est soumise. La comparer par exemple avec le petit volume que j’ai dans ma bibliothèque, Sever. Pinaeusde Virginitatis notis qui lui aussi est relié en peau humaine mais tannée au sumac.» |

| Format | L’ouvrage présente des dimensions de 170x315mm et pèse 1,36kg. Le nombre de page est inconnu. |

| Façonnage | Ce livre ne présente aucun façonnage particulier, hormis l’usage d’une peau de dos de femme, parcheminée, en guise de couverture. |

| Papier | Le livre est rédigé sur papier bouffant, probablement ivoiré même si cet aspect peut être dû au vieillissement du papier. La reliure ne comporte pas de mors, seulement 5 nerfs de reliure. Le livre est imprimé en cahiers cousus et collés. |

| Couleurs | L’ouvrage est imprimé en noir, tandis que les tirages photographiques sont en couleurs. |

| Typographie | Cette édition ne comporte aucune typographie sur la couverture. L’intérieur est actuellement non visible, hormis les deux pages de garde annotées manuellement par Ludovic Bouland. |

| Mode illustratif | Cet ouvrage ne présente aucun ornement sur sa couverture, cela vient de la volonté même de Ludovic Bouland. L’intérieur n’est pas accessible publiquement. |

| Pertinence du signifiant/ signifié | Le livre intrigue par son absence totale d’inscription ou d’ornement sur sa couverture, ce qui lui confère un aspect mystérieux, couplé à la justification de Ludovic Bouland, qui a commandé la reliure et a lui-même fourni l’échantillon de peau de dos de femme, dont [si l’on regarde attentivement] «on distingue les pores de la peau». Ainsi la texture de la matière offre elle-même une lecture et l’aspect mystérieux peut apporter un sens ésotérique quant à la méditation sur l’âme humaine (ce qui est le contenu même du livre). De plus, si l’on s’en réfère aux coutumes passées, il s’avère que les aveux des criminels étaient archivés dans des ouvrages, ces derniers étant reliés avec leur propre peau, comme si les actes perpétués et la condition de l’âme étaient liés par le corps. On peut également y percevoir une trace, un témoignage du temps laissé par l’Homme, une forme de langage simple et direct. Il était aussi courant à l’époque de relier un livre sur un défunt en utilisant sa peau pour conserver une trace du proche décédé, une forme de taxidermie semble-t’il, évoluée. |

| Stratégie graphique | L’usage de peau tannée, si l’on écarte sa provenance, est une activité tout à fait normale dans un ouvrage d’époque pour le relier (ou à notre époque sur certains livres dotés de cuir ou en restauration de livres anciens), toutefois, l’utilisation d’une peau humaine et faire le choix de ne pas l’orner ni la typographier offre une expérience tactile, sensorielle en accord avec le contenu du livre. Mais surtout, ici l’ouvrage est comme une enveloppe charnelle à la méditation qu’il contient, c’est une allégorie du corps humain et de son âme. On peut donc définir par analogie que la couverture est le corps et l’intérieur, l’âme. C’est une manière d’aborder le sujet dans la forme de l’ouvrage. |

b) Le livre déterminant la lecture

Cependant, autrement que d’offrir une lecture complémentaire au contenu, le livre papier permettrait d’induire une expérience de lecture par la temporisation de celle-ci, en lui imposant un temps imparti et par conséquent un rythme qui variera selon le lecteur. C’est la réflexion que se sont fait Bertrand Duplat et Étienne Mineur aux Éditions Volumiques avec Le Livre qui Disparaît.

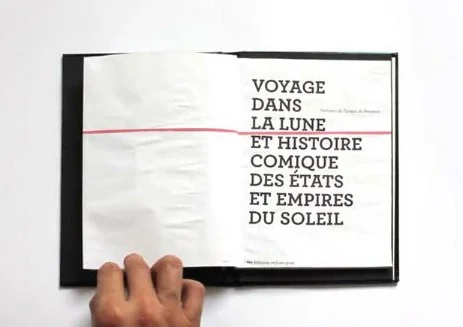

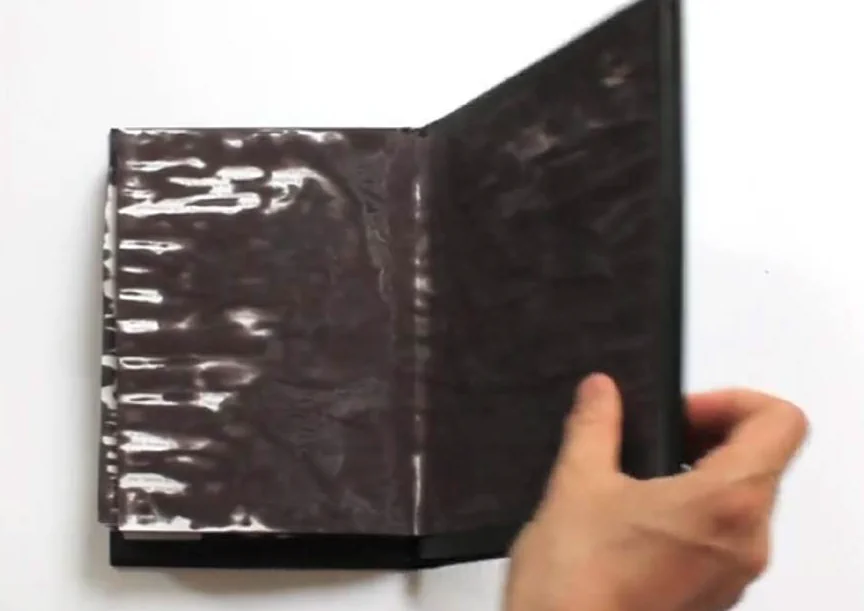

| Contexte | Le livre qui disparaît est un prototype (donc unique) des Éditions Volumiques. Ce livre devient illisible au bout de 20 minutes de lecture. Présenté à titre de prototype, il est une démonstration de savoir-faire ainsi qu’un concept sensé amener une base de réflexion autour de la lecture. |

| Format | Le format est inconnu, cependant, sur sa vidéo de présentation, la présence d’une main permet de juger d’une taille livre de poche. |

| Façonnage | La couverture de ce livre est dispensée de toute inscription, le livre est donc recouvert d’un aplat, noir, imprimé sur papier brillant. Dans la reliure se dissimule une résistance chauffante se déclenchant définitivement à la première ouverture du livre. |

| Papier | Ce prototype est imprimé sur du papier thermique (en présence d’une source de chaleur, le papier noircit), le même papier utilisé pour les tickets de caisse ou encore les étiquettes logistiques et étiquettes alimentaires pour les fruits et légumes en vrac. Ce papier est blanc, recouvert d’un apprêt permettant de le lisser, puis recouvert d’une couche thermique, parfois, il peut être recouvert d’une couche protectrice. L’ensemble des pages sont reliées via un dos carré collé, recouvert d’une couverture rigide présentant un mors. L’intérieur est pourvu d’une page de garde et présente une bande rouge/magenta, semblable aux fins de rouleaux de tickets de caisse. |

| Couleurs | Le livre est imprimé en monochrome noir, cependant, les pages intérieures utilisent une encre conductible à la chaleur. |

| Typographie | L’intérieur, commence en belle-page par une phrase écrite en mécane et en capitale «Voyage dans la Lune et histoires comiques d’États d’Empire du Soleil» sans ponctuation, il y a donc une absence de rythme définie dès la première page. Le corps typographique est élevé. On peut noter la mention de la provenance de ce récit et l’auteur, inscrit dans un corps typographique habituellement destiné aux textes de labeur. Ensuite, nous rentrons en vif dans l’histoire, composée en deux colonnes avec un corps adapté à du texte de labeur, on ne peut estimer précisément la largeur de gouttière. On peut cependant noter que certains passages sont composés dans une typographie plus grasse (bold). |

| Mode illustratif | Le prototype ne comporte aucune forme d’illustration, uniquement des compositions de texte. |

| Pertinence du signifiant/ signifié | L’emploi d’une combinaison de papier thermique et d’une résistance chauffante placée dans la reliure annoncent que la lecture se fera dans un temps imparti, le rythme de lecture est imposé. On note toutefois que par l’emploi de passages en gras et d’une mise en page en colonne, le lecteur peut lire en diagonale afin d’accélérer sa lecture. L’emploi d’une couverture noire et énigmatique car sans aucune information, impose l’ouverture de l’ouvrage pour savoir de quoi il en résulte. De plus, l’aplat noir empêche l’emploi d’annotation et amène l’idée de secret, si on veut connaître le contenu de ce livre, il faut le lire dans le temps imparti et rien de plus, puisque dès la première ouverture il s’autodétruit. L’emploi de la technique du papier thermique avec une bande de «fin de rouleau» peut amener un sens supplémentaire, on peut y voir une allusion aux tickets de caisse et le temps imparti/l’obsolescence programmée nous pose le questionnement de la consommation de la lecture. |

| Stratégie graphique | Le livre ici est perçu comme un support temporalisé, à l’instar du livre numérique dont la licence est valable sur conditions et sur un temps parfois limité. Ainsi cet ensemble de choix permet d’appréhender le contenu sur une question temporelle et rythmique et interroge sur le sens de la lecture d’un livre. |

PARTIE 4 : EXPÉRIENCE SENSORIELLE DU LIVRE

Le livre papier apporte une expérience de lecture lorsqu’il est ancien, souvent, un lecteur relatera de l’odeur des pages de vieux livres, l’odeur des bibliothèques et l’évoquera comme une madeleine de Proust. En partant de ce paramètre, nous pouvons nous pencher également sur les livres qui interagissent avec nos sens comme la vue, le toucher et l’odorat.

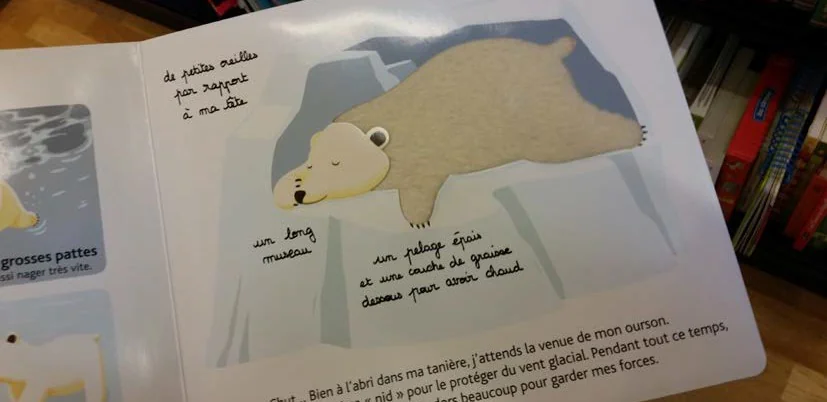

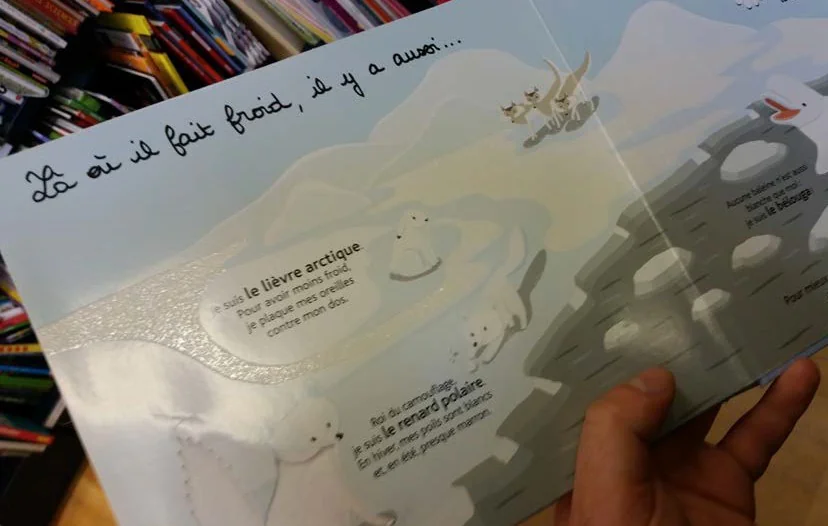

Un exemple en la matière serait le livre jeunesse, en effet l’aspect pédagogique ou parfois simplement ludique sont des points importants et régulièrement abordés.

L’éveil d’un enfant se fait selon son environnement, et la lecture est un des pans importants de notre société, on y fait passer du savoir, des informations et l’on y raconte des histoires. Très souvent, on donne le goût des histoires aux enfants en les contant (à l’oral donc) mais avec le livre sous ses yeux afin qu’il perçoive le lien entre écrit, paroles et images. Cependant, il convient parfois mieux d’inclure une interaction sensorielle afin de contextualiser l’information. Le résultat est d’autant plus intéressant lorsqu’au cœur du livre, se mêlent différents sens avec la vue.

Ainsi ces dernières années, sont apparus les livres animés, contenant de courtes histoires ou intrigues ayant pour but l’éveil et la pédagogie par le côté ludique de différents procédés, tel que l’emploi de matières, de procédés sonores ou olfactifs.

a) Expérience olfactive

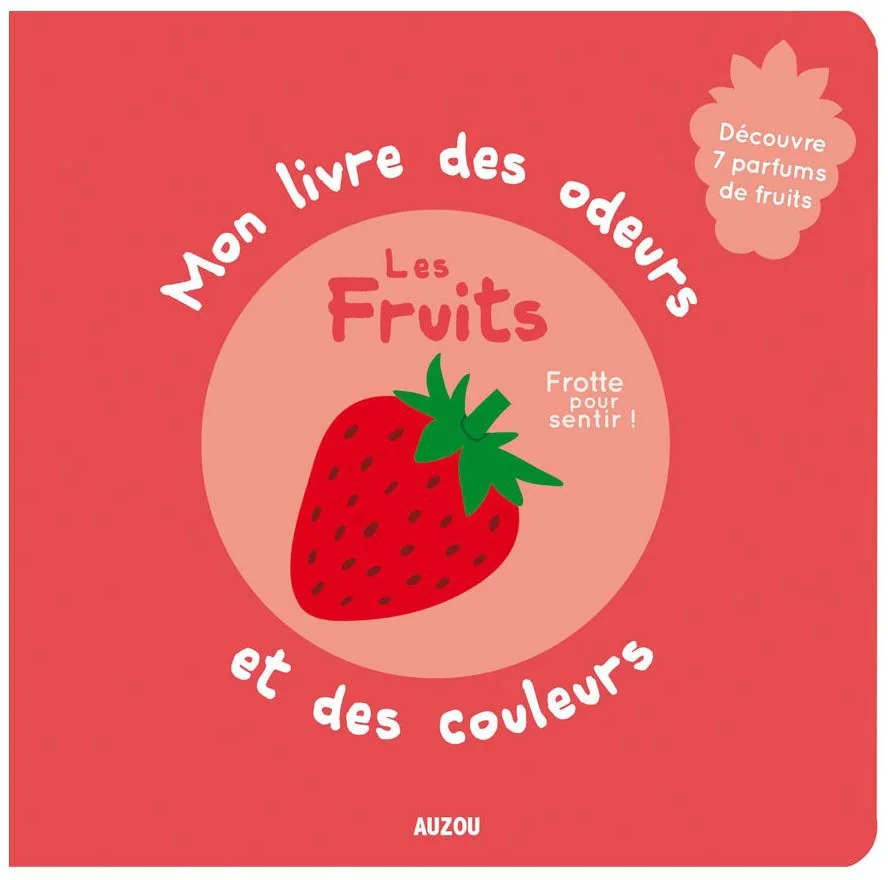

Les Éditions Auzou mettent en place ce procédé au sein de leur collection «Mon livre des odeurs et des couleurs».

© apprends-moi-oummi.over-blog.com

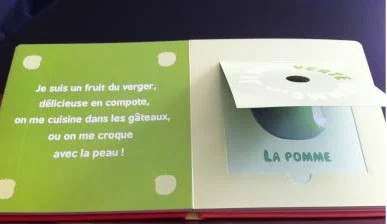

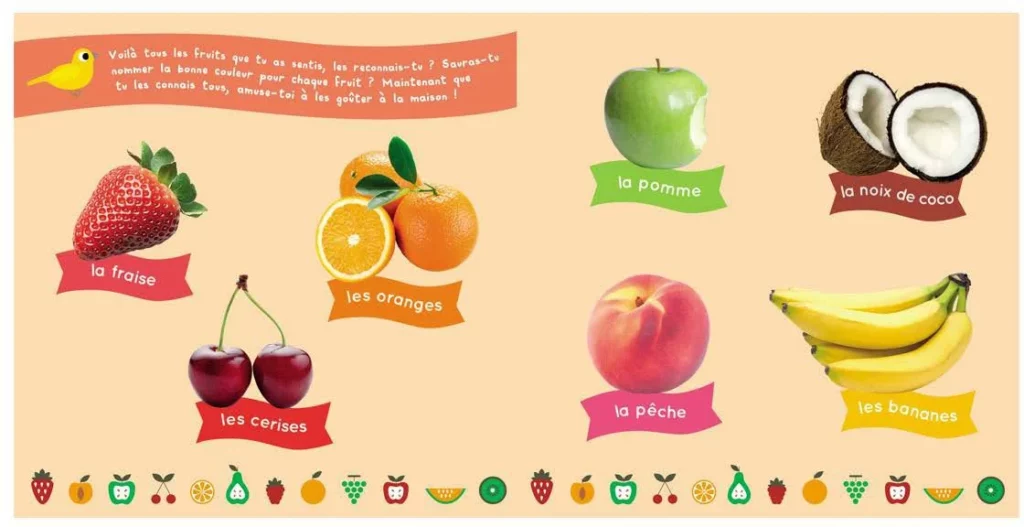

| Contexte | Mon livre des odeurs et des couleurs est une collection de livre pour enfants de 2 à 4 ans permettant l’éveil et l’association couleur/odeur chez l’enfant, et est éditée par les Éditions Auzou. |

| Format | Les ouvrages de cette collection sont de format 180x180mm, sur 16 pages. |

| Façonnage | Tous les numéros de cette collection comportent une coupe arrondie des angles extérieurs des pages et de la couverture. Un système de rabat carré par onglet est inclus en belle page sur chacune des doubles pages de couleur. Sous les rabats se cache une photographie de l’objet présenté enduit d’un parfum qui vient se diffuser par frottement. |

| Papier | Chaque page est faite de papier cartonné type Bristol, contrecollées pour permettre de contenir un visuel caché par les rabats. La couverture est cartonnée recouverte d’un papier glacé. La reliure est un dos carré collé donc l’ensemble des cahiers est tenu par des pages de garde. |

| Couleurs | Les couleurs sont franches et intenses sur les fausses pages et un contraste de valeurs est utilisé en belle page. L’ensemble étant une harmonie de différentes valeurs d’un même ton. |

| Typographie | La Typographie est un jeu entre une linéale et une manuaire, graissées (bold). |

| Mode illustratif | L’ouvrage comporte des silhouettes des objets présentés (exemple fourni : les fruits), ainsi que des photographies détourées des fruits en question, parfois, des éléments de même couleur utilise de l’illustration vectorielle. |

| Pertinence du signifiant/ signifié | Ici par le système de rabat, s’introduit un jeu de devinette où l’enfant apprends en s’interrogeant sur l’objet caché-révélé et permet de faire le lien entre une couleur, un objet et son odeur. Les sens de la vue, du toucher et de l’odorat sont donc sollicités permettent une assimilation du contenu de manière sûre et guidée. |

| Stratégie graphique | Les Éditions Auzou permettent donc par le lien entre formes et couleurs, d’identifier un fruit en utilisant des codes graphiques tels que la silhouette ou une couleur franche – le système de caché-révélé donnant la réponse à la question posée à l’enfant. De plus l’inclusion d’un enduit olfactif sur le papier est une manière de contextualiser une information, aidant à l’éveil et facilitant l’appréhension de son environnement à l’enfant. C’est également une réponse à une problématique parentale concernant la tendance enfantine à toucher, goûter tout ce qui l’entoure, ici les informations sont ciblées et synthétisée. |

b) Expérience tactile

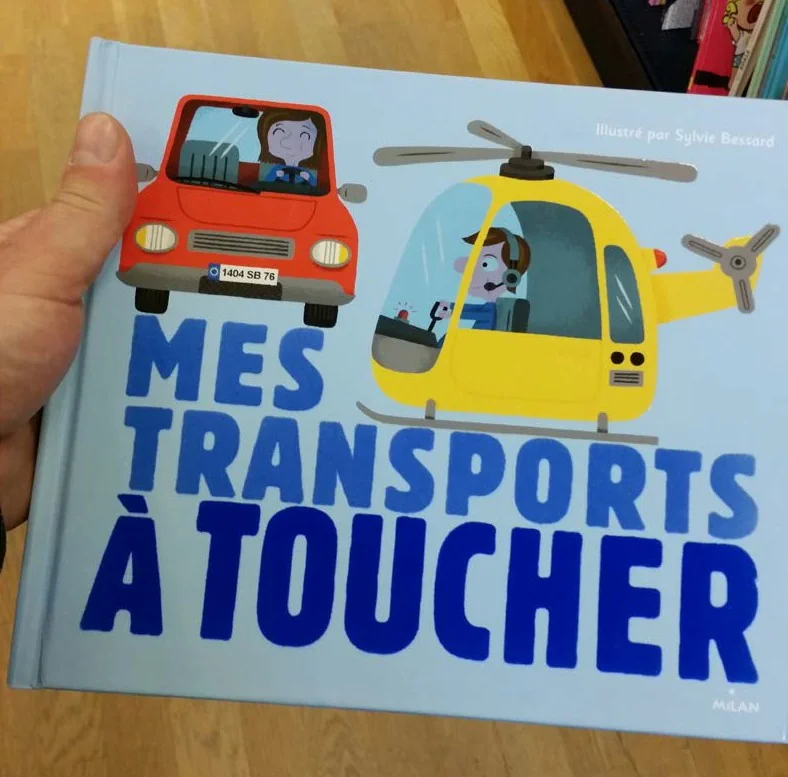

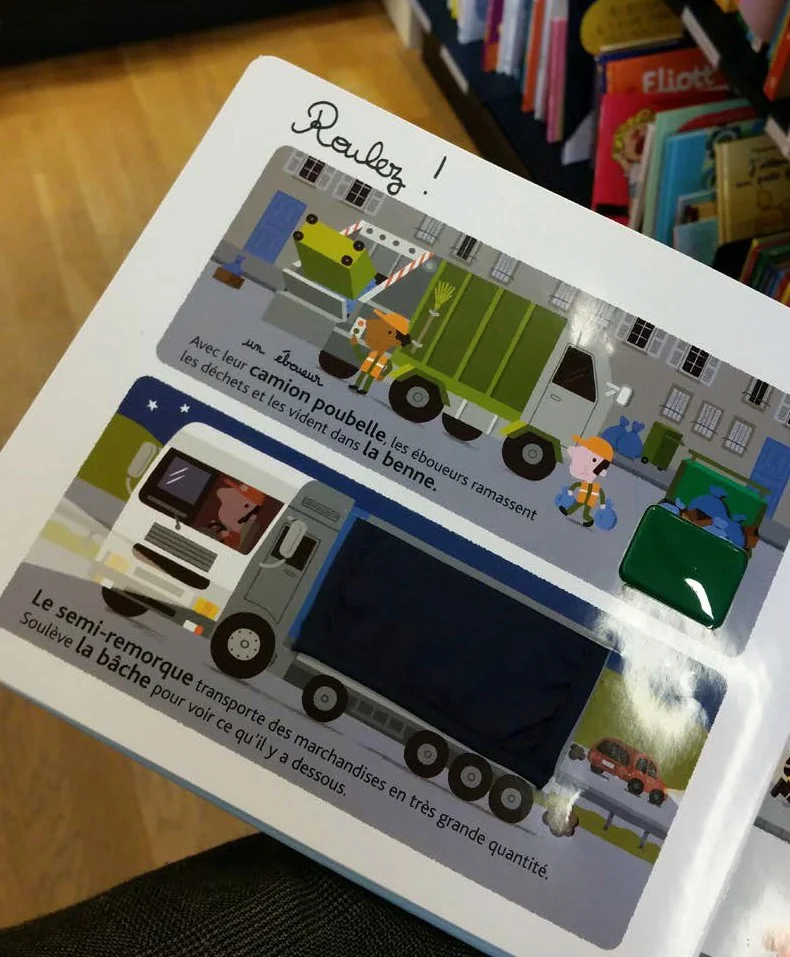

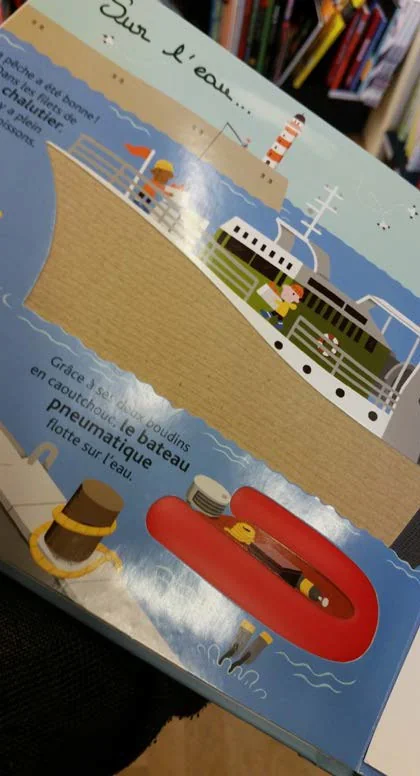

Le livre peut également permettre une appréhension des matériaux et des objets du quotidien ou d’animaux par l’emploi de matière ou de travail du papier. C’est encore une problématique puisque l’on voit régulièrement dans les transports en commun des parents empêcher leurs enfants en bas-âges de mettre leur main sur des barres d’appui, des sièges, des portes par mesure d’hygiène, tout comme l’on voit également la frustration des enfants dans des zoos lorsqu’ils observent des animaux derrière des vitres ou la grille des cages. C’est une problématique abordée par les Éditions Milan, qui proposent une gamme de «Livres à Toucher».

Photographies personnelles

Photographies personnelles

Photographies personnelles

Photographies personnelles

Photographies personnelles

| Contexte | La collection des livres à toucher des Éditions Milan sont un ensemble de livres traitant de sujets récurrents dans la société tels que les animaux, les transports, afin d’éveiller l’enfant à ces différents thèmes, tout en alliant une expérience tactile. |

| Format | Les ouvrages de cette collection sont de format 230x200mm, sur 16 pages. |

| Façonnage | Tous les numéros de cette collection comportent une coupe arrondie des angles extérieurs des pages et de la couverture. L’ensemble des livres emplois des matières textiles, plastique ou fourrures synthétiques. |

| Papier | Chaque page est faite de papier cartonné type Bristol, contrecollées pour permettre de contenir un visuel caché par des rabats en matière telle qu’un textile synthétique imitant une bâche de camion, une fourrure synthétique rappelant un pelage ou bien un papier gaufré, texturisé ou encore recouvert d’un vernis 3D pour imiter un aspect visuel et tactile. |

| Couleurs | Les ouvrages comportent des contrastes de valeurs et des contrastes de couleur en soi et de quantité. |

| Typographie | La Typographie est une manuaire associée à une linéale humaniste, parfois graissées (bold) sur des mots-clés. |

| Mode illustratif | Le mode illustratif employé est l’illustration vectorielle sans contours. |

| Pertinence du signifiant/ signifié | Dans cette collection le rapport fond/forme est exploité au travers des illustrations qui comportent différents papiers ou différents matériaux pour évoquer un animal ou un objet en particulier. |

| Stratégie graphique | Dans cette collection, les Éditions Milan proposent un éveil et une expérience de lecture augmentée par l’emploi de matériaux ou de travail du papier avec vernis, teintes choisis en rapport avec les objets présentés. Cette maison d’Édition répond donc à une problématique d’éveil concernant la curiosité des enfants envers le monde extérieur et permet également de faire le lien entre une perception visuelle et une sensation tactile. |

c) Expérience visuelle

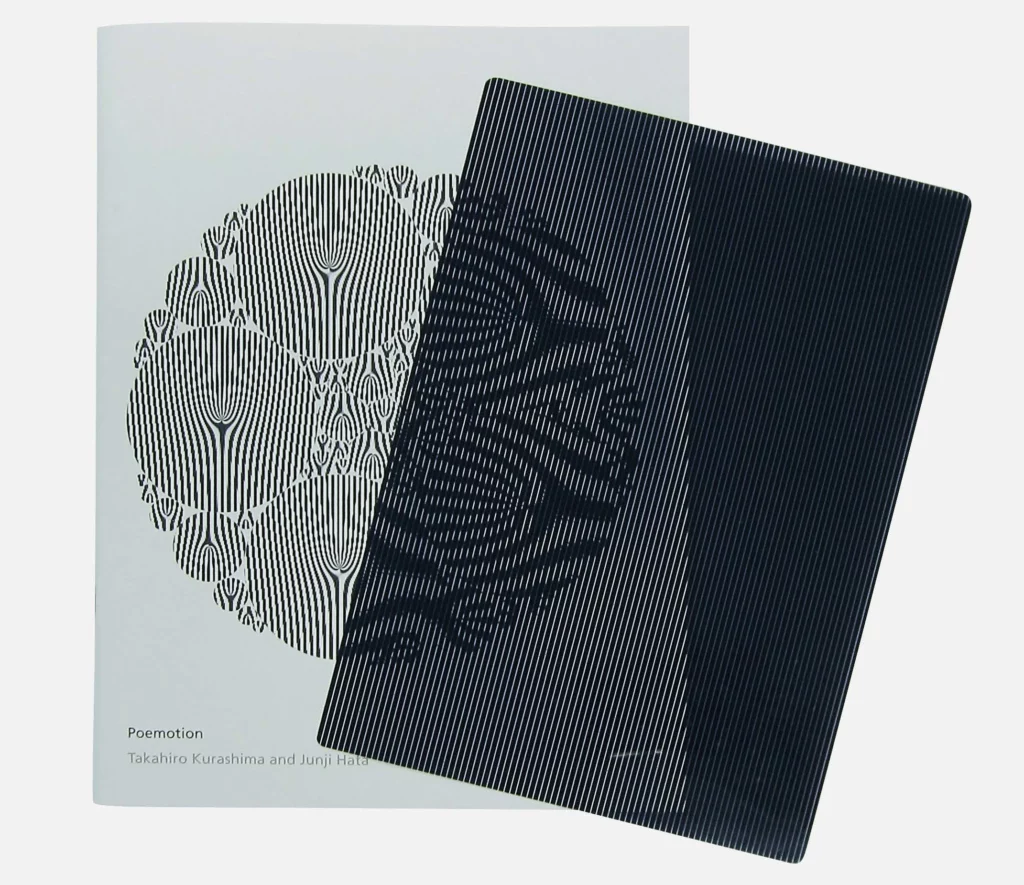

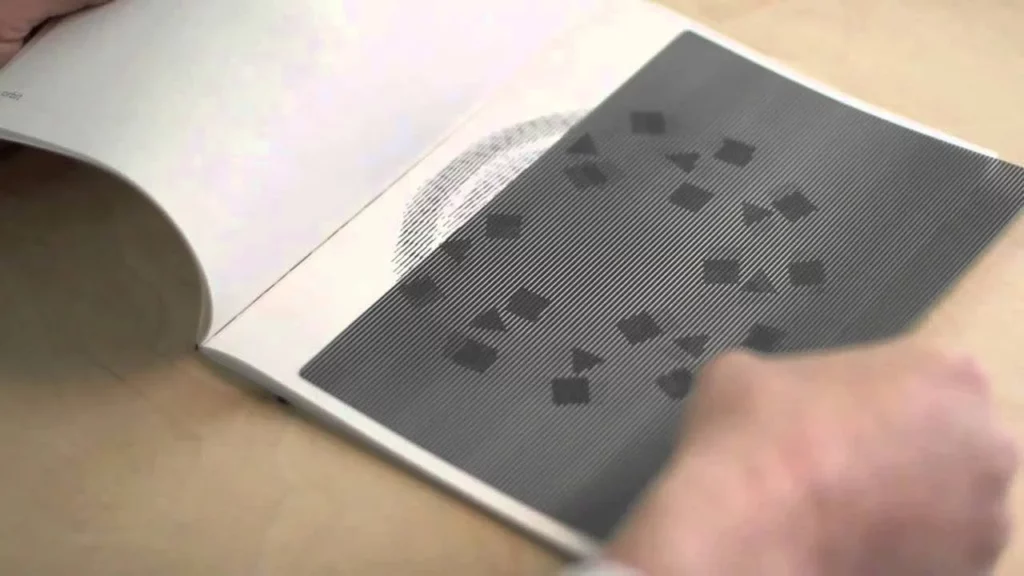

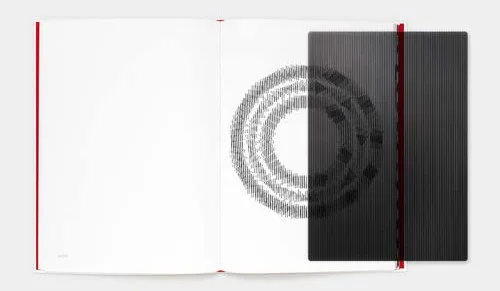

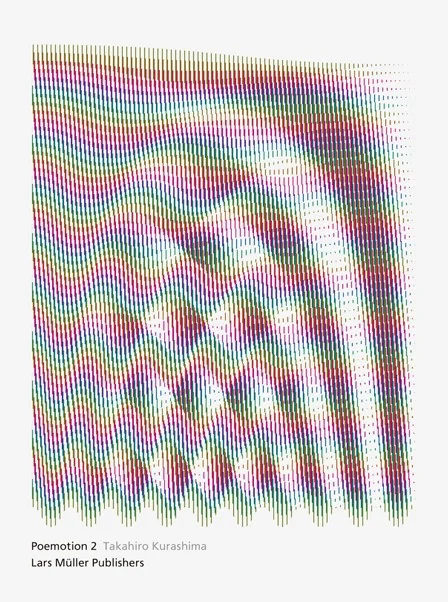

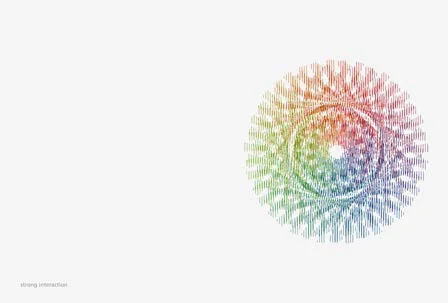

L’expérience de lecture sensorielle n’est pas présente que dans le livre jeunesse, en effet, la problématique de l’expérience de lecture sensorielle chez l’adulte est cependant différente, moins axée sur l’éveil de l’environnement mais plus sur la poésie et l’interprétation graphique. Poemotion 1 et Poemotion 2 de Takahiro KuraShiMa aux Éditions Lars Müller, sont deux ouvrages constitués de poèmes graphiques animés par le lecteur à l’aide d’un film tramé transparent.

| Contexte | Takahiro Kurashima, directeur artistique japonais de renom, nous propose une série de poèmes graphiques utilisant le principe du moiré pour s’animer sous le glissement d’une feuille de rhodoïd tramée. La série comporte deux numéros. |

| Format | Les ouvrages de cette série font 176x234mm pour 64 pages. |

| Papier | Les ouvrages sont imprimés sur papier couché mat blanc et brochés. L’encartage d’une feuille de rhodoïd constituée de trames linéaires verticales permet à l’utilisateur de la passer devant toutes les illustrations. |

| Couleurs | Le premier numéro de Poemotion est imprimé en monochrome noir, le second numéro est imprimé en quadrichromie. |

| Typographie | L’ouvrage ne comporte que des inscriptions de nom d’auteur et de l’édition en typographie linéale humaniste. |

| Mode illustratif | Le mode illustratif est la forme abstraite vectorielle, probablement générée informatiquement. |

| Pertinence du signifiant/ signifié | Dans ces deux numéros de Poemotion, l’emploi de formes graphiques abstraites et de l’effet du moiré (également nommée ombro-cinéma) laisse apparaitre des poèmes graphiques animés et une utilisation hypnotique du mouvement. |

| Stratégie graphique | Par l’emploi de ces techniques, l’auteur Takahiro Kurashima permet la stimulation des sens visuels et questionne sur le langage graphique des émotions, il amène une expérience de lecture nouvelle, poétique, des formes et du mouvement, se servant du trompe-l’oeil et de l’ombro-cinéma. |

On retrouve également le livre animé sous la forme du pop-up, procédé largement utilisé dans le livre enfant, il est intéressant de le voir employé dans des livres tous publics, aussi bien enfant qu’adulte. C’est le défi relevé par Marion Bataille, graphiste, illustratrice qui conçoit un abécédaire animé en trois dimensions, intitulé ABC3D aux éditions Albin Michel.

| Contexte | ABC3D, auparavant Op-up (30 exemplaires auto-édité), est un livre publié aux éditions Albin Michel en septembre 2008, qui se propose d’animer l’alphabet en lettres capitale utilisant le principe du pop-up. |

| Format | Le livre est de format 147x187mm, 36 pages. |

| Façonnage | L’ouvrage emploi un système de découpe et de collage permettant de déployer en volume des caractères typographiques. |

| Papier | L’ouvrage est un dos carré-collé avec couverture cartonnée recouverte de papier glacé. Les cahiers sont maintenus à la couverture par les pages de garde. Les pages sont contrecollées pour dissimuler le mécanisme papier du pop-up. Certaines pages sont en papier-calque. |

| Couleurs | Le livre est imprimé utilisant le noir et le rouge pour séparer les différentes composantes d’un caractère ou le mettre en contraste avec le fond. |

| Typographie | La Typographie est une linéale géométrique. |

| Mode illustratif | Les caractères présentés sont constitués de formes géométriques telles que le triangle, le cercle, le disque, le rectangle, le parallélépipède. |

| Pertinence du signifiant/ signifié | Ici Marion Bataille décompose les caractères typographiques en formes géométriques et mets l’accent sur la redondance de construction entre certaines lettres, mettant en comparaison différents caractères consécutifs dans l’alphabet latin. |

| Stratégie graphique | Dans cet ouvrage, les différents procédés employés offrent un regard décomplexé sur la construction typographique des caractères de l’alphabet latin et permettent de mieux appréhender l’anatomie d’une lettre et son processus de construction. L’utilisation du pop-up permet également une représentation spatiale des caractères offrant une forme de poésie visuelle et sonore par le mouvement et le bruit du papier coulissant ou se dépliant. ABC3D offre une perception nouvelle quant à la lettre que l’on redécouvre par sa valorisation et sa mise en avant, l’œil n’étant plus habitué à se focaliser dessus dans les lectures courantes. |

PARTIE 5 : MANIPULER LE CONTENU, LE LECTEUR DEVIENT ACTEUR-CRÉATEUR

Par définition un lecteur lit un livre (sous-entendu il ne fait «que» lire), il assimile un contenu que l’on lui sert. Nous avons vu précédemment qu’il existe une forme d’interaction amenant un sens complémentaire ou supplémentaire au contenu afin d’amener une multiplicité de point de vue sur un sujet ou une expérience sensorielle. Cependant il convient de se pencher sur le statut du lecteur si l’on en vient à parler d’interaction.

En effet, l’interaction implique une action de la part du lecteur qui devient acteur de l’ouvrage mais peut se révéler créateur et prendre part au processus créatif de l’objet d’édition.

a) Le lecteur comme acteur

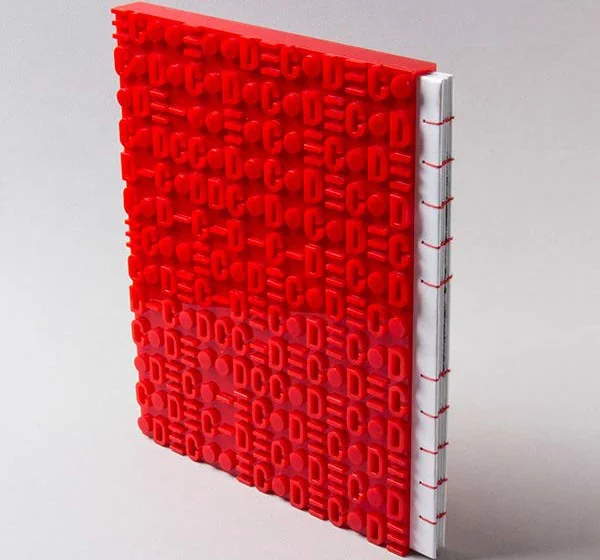

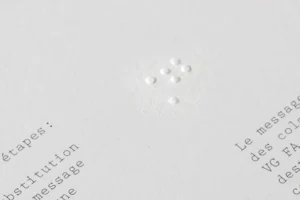

En ce sens, François Andrivet et Charlotte Enfer, deux graphistes ont expérimenté le principe d’interaction avec le livre, devenant acteur d’un scénario didactique. CODECODE, A Crypted Book [4], est un prototype faisant l’analogie du Deep-Web/Dark-Net [5] et relatant des techniques de dissimulation de messages comme la cryptographie [6] et la stéganographie [7].

| Contexte | CODECODE – A crypted book est un livre-prototype, réalisé par François Andrivet et Charlotte Enfer. Il est présenté comme étant une analogie du deepweb, bien qu’au premier abord il semble évoquer les différentes techniques de stéganographie et cryptographie. |

| Format | Le format est inconnu, mais il semble être proche d’un format 20x25cm à la française. |

| Façonnage | L’ouvrage emploie les techniques de l’encre sympathique, des systèmes de plis, des embossages et gaufrages, une jaquette en silicone et en relief, l’encre UV. Du braille est dissimulé en relief sur les pages de l’ouvrage. |

| Papier | Le livre semble être imprimé sur papier bouffant blanc avec une première et une quatrième de couverture en carton recouvert de papier couché mat, blanc. Le livre est relié via un dos carré cousu, non collé, à l’aide d’un fil rouge. |

| Couleurs | L’ouvrage est imprimé en une bichromie, noir et rouge, via deux tons directs. |

| Typographie | Ce livre-prototype emploie une typographie monospace à empattement de la famille des mécanes, elle est probablement une Courrier New ou similaire. Une linéale géométrique est également employée, elle est probablement une Eurostile ou assimilée. |

| Mode illustratif | Ce livre emploie des schémas monochromes aux traits dessinés par ordinateur (illustration vectorielle), des pictogrammes, mais surtout des photographies en niveaux de gris avec parfois, l’ajout d’une encre sympathique. |

| Pertinence du signifiant/ signifié | Dans cet ouvrage, François Andrivet et Charlotte Enfer nous livrent une analogie du Deep-Web/Dark-net (le web profond), via une utilisation d’énigmes et de différents types d’impressions. Le jeu de typographie employé relate directement à l’univers de l’informatique puisque les typographie monospace sont utilisées pour la programmation. L’usage de la stéganographie et de la cryptographie amène le lecteur à interagir avec l’ouvrage, à jouer avec sa matière et à arriver à l’énigme finale, qui est dissimulée sur la jaquette. |

| Stratégie graphique | Plus qu’une simple analogie, ce livre a été fait pour questionner les enjeux du livre papier face au numérique, ceci en adoptant certains de ses codes, prouvant qu’il est possible pour le livre papier d’offrir une expérience de lecture augmentée. Dans ce livre le lecteur se retrouve donc détective d’une énigme qui lui est soumise et dissimulée et qu’il déroule tout au long de l’ouvrage, mettant en pratique toutes les techniques qu’il assimile lors de la manipulation et la lecture du prototype. |

b) Le lecteur comme créateur

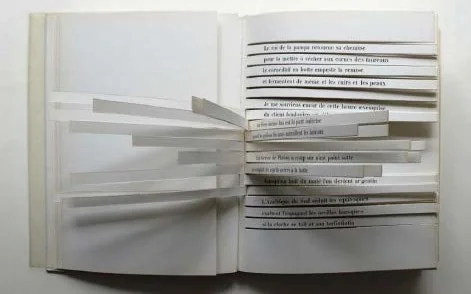

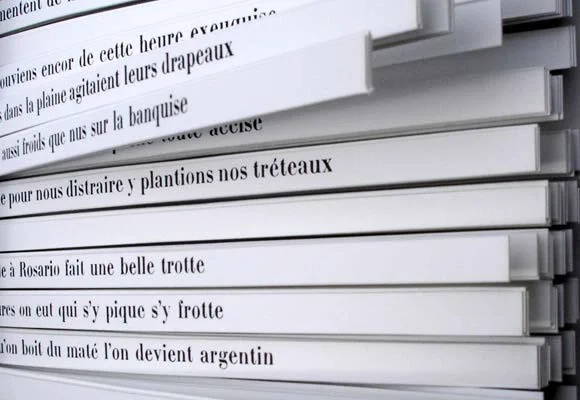

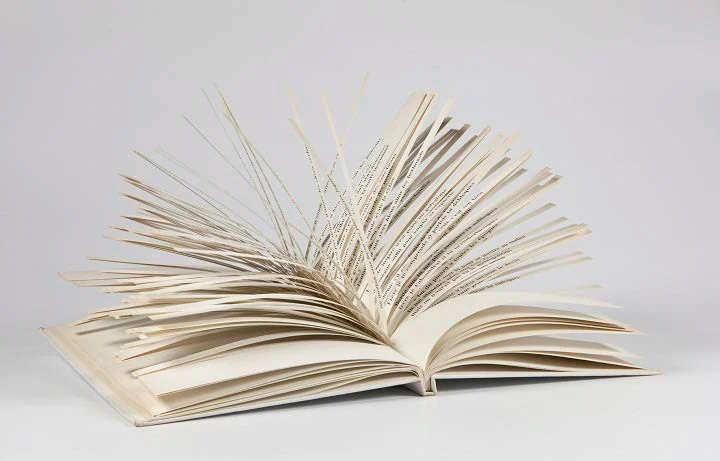

Le lecteur-acteur est également un concept questionné auparavant par Raymond Queneaud dans Cent Mille Milliards de Poèmes, livre animé de poésie combinatoire publié chez Gallimard en 1961 et mis en page par Robert Massin. Cependant, il pousse ce concept plus loin encore.

| Contexte | Cent mille milliards de poèmes de Raymond Queneau est un livre mettant en pages différents vers sur un système de pages dit pêle-mêle et permettant différentes combinaisons afin de créer une multitude de poèmes. |

| Format | Le livre adopte un format de 243x285mm et comporte 38 pages. |

| Façonnage | Les pages sont coupées en 19 lamelles horizontales afin de créer le principe de pêle-mêle. 14 lamelles pour les vers et 5 blanches pour les strophes. |

| Papier | L’ouvrage est imprimé sur papier bouffant blanc, la couverture cartonnée est recouverte d’un papier glacé. Le livre est un dos carré collé pleine toile. |

| Couleurs | L’ouvrage est imprimé en bichromie, les textes sont en noir, seul le nom de l’auteur apparait en rouge sur la couverture. |

| Typographie | La Typographie est une Didone, probablement le caractère Bodoni. |

| Pertinence du signifiant/ signifié | Dans cet ouvrage le pêle-mêle créé un éventail de vers vertigineux offrant cent mille milliards de potentiels poèmes, ce qui donne, selon le calcul de Raymond Queneau, en lisant 8 heures par jour à raison de 45 secondes par sonnets, 15 secondes de changement de volets, et 200 jours par ans : plus d’un million de siècles de lecture. |

| Stratégie graphique | Par ces procédés, Raymond Queneau questionne la place du lecteur par rapport à un livre et lui confère le statut d’auteur. Cent Mille Milliards de Poèmes est à la fois un ouvrage de lecture et une machine à fabriquer les poèmes. L’interaction avec le livre est donc à la fois didactique, ludique mais confronte également le lecteur au statut d’auteur de son propre contenu. |

CONCLUSION

Depuis l’ère de l’informatique, l’Édition papier se devait de renforcer ses atouts en combinant, par exemple, ses méthodes de fabrication, ses papiers, sa philosophie de conception et de lecture, ses formats, s’inspirant d’autres cultures (par exemple le sens de lecture oriental plutôt qu’occidental). Si l’on met en comparaison les différentes évolutions du livre papier au travers des âges – que cela se rapporte aux innovations dans un but pratique de manipulation de l’objet, puis les avancées esthétiques – on peut remarquer que le domaine de l’Édition nourrit le rapport fond/forme via l’aspect physique et tangible du support, tout comme elle place le lecteur dans un contexte parfois esthétique, sensoriel, ou encore le fait intervenir et le rends acteur du scénario jusqu’à le rendre créateur du contenu qu’il lit. Face à l’essor du livre numérique, du contenu interactif des tablettes, smartphone et autres produits de haute-technologie, le livre papier offre l’avantage d’être tangible, il est passé de l’état de simple support pratique à l’état d’un véritable écrin au contenu qu’il véhicule.

On entend souvent dire que le livre papier est «mort», ou encore que le secteur des médias imprimés est «sans avenir». On peut constater que ce secteur se recentre progressivement pour se focaliser sur des contenus qualitatifs, durables afin d’offrir des ouvrages de plus en plus beaux, soignés et font figure d’objet de collection.

Bien que livre papier et le livre numérique peuvent paraitre équivalents ou comme deux solutions à un même problème ; je pense que que le fait de répartir le contenu selon sa qualité, sa durée de validité et sa vocation permettra d’avoir une réelle complémentarité entre ces deux mondes de l’édition et que le livre papier n’est pas près d’être «mort».

L’Édition physique est encore pleine de surprises pour enrichir nos expériences de lecture…

BIBLIOGRAPHIE

Livres

La Chaîne graphique, Prépresse, Impression, Finition

Du prépresse à l’impression

Kaj Johansson et Peter Lundberg

Paru le 25 août 2015

Sales Caractères, Petite histoire de la typographie

Simon Garfield, Traduit par Laurent Bury

Paru le 15 mars 2012

Les fondamentaux de la typographie (seconde édition)

Écrit par Gavin Ambrose et Paul Harris

Éditions PYRAMYD Collection Les fondamentaux Paru le 31 mars 2015

Impression&Finition

Écrit par Gavin Ambrose et Paul Harris

Éditions PYRAMYD Collection Les Essentiels Paru le 14 décembre 2007

Dictionnaire graphique Écrit par Peter J. Wolf Éditions PYRAMYD Collection Guide

Paru le 18 novembre 2010

Sites Internet

www.slate.fr

www.huffingtonpost.fr

www.senscritique.com

www.badcass.com

www.behance.net

ANNEXE

[1] Invention de l’imprimerie à caractères mobiles

«Invention de l’imprimerie : la Chine ou Gutenberg ?»

de René Etiemble

Sur Solidarité et Progrès

http://www.solidariteetprogres.org/documents-de-fond-7/histoire/invention- de-l-imprimerie-la-chine.html

[2] Collection «Libertés»

«Jean-Jacques Pauvert, éditeur légendaire et atypique, est mort»

de Alain Beuve-Méry

Sur Le Monde

http://www.lemonde.fr/livres/article/2014/09/27/mort-de-l-editeur-jean- jacques-pauvert_4495614_3260.html

[3] Les Destinés de l’Âme

«Oui ce livre est bien relié avec de la peau humaine. Mais pourquoi?»

de Étienne Goetz

[4] CODECODE A crypted book

«CODECODE A CRYPTED BOOK»

de François Andrivet et de Charlotte Enfer

Sur Behance

https://www.behance.net/gallery/24715817/CODECODE-A-CRYPTED-BOOK

[5] Deepweb/Dark-net

Définition Wikipédia :

Le web profond, appelé aussi web invisible ou web caché (en anglais deep web) désigne la partie de la Toile accessible en ligne, mais non indexée par les moteurs de recherche classiques généralistes (certains moteurs, tels que BASE, prennent en compte cette partie du réseau). Cette terminologie oppose « web profond » à web surfacique.

Le deep web représenterait 96 % de l’intégralité du web.

[6] Cryptographie

Définition du Larousse : nom féminin

Ensemble des techniques de chiffrement qui assurent l’inviolabilité de textes et, en informatique, de données.

[7] Stéganographie

Définition du Larousse : nom féminin (du grec steganos, caché, et graphein, écrire)

Ensemble de techniques permettant de transmettre une information en la dissimulant au sein d’une autre information (photo, vidéo, texte, etc.) sans rapport avec la première et le plus souvent anodine, essentiellement à l’aide de logiciels spécialisés.